近年來,日本吹起了一陣改編風氣,只要是有名的漫畫、小說等都有機會改編成真人版,但真正稱得上是成功的改編可以說是少之又少,不過要怎麼去定義「成功」?出版社及電影公司真的會願意冒著賠錢的風險去製作電影嗎?或許我們可以從產業鍊、粉絲效益、符號學等面向去討論這個問題。

先以產業鏈來說,當漫畫的連載趨於穩定,要讓更多讀者接觸到作品的方法,多媒體改編不外乎是最快、最有效的方式。隨著行動載具的演進,讀者們的閱讀習慣已經從紙本轉為影像,大家人手一機,不管是玩遊戲、看漫畫、看動畫都是使用行動載具,而就近年來的市場觀察來說,很多讀者們都是看到動畫之後,覺得有趣才會去重新追漫畫進度,這也表示因為有太多的娛樂產品,讓現在的讀者們不是只有漫畫一個選項,如果要抓回他們的眼球,動畫化就是一個很重要的指標。而個人認為,真人化改編要背負比動畫化更大的風險,也是今天要討論的重點。

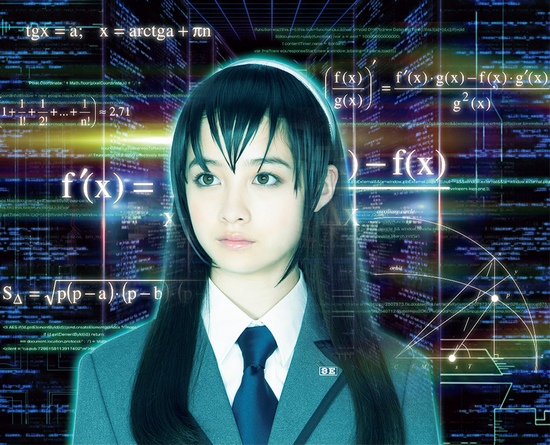

為何許多網友們會覺得很多漫畫是慘遭真人化呢?其實這牽涉到許多問題,不管是劇情、選角、還原度、特效,在在都指向一個重要的核心:是不是讀者期望的感覺。感覺二字講起來很模糊,但他卻是影響這部片是否能賺錢的最重要因素。這牽扯到符號學,因為真人化的選角都是找現實生活中的明星,而這些明星們原有的符號(特徵),是不是能夠跟漫畫角色有共鳴,尤其對於漫畫粉絲來說,還原度是非常重要的事情,他們平常連自發性出裝的COSER都可以批評,更別說是這種需要掏腰包的商業行為,他們會用更嚴苛的標準去看。但就電影公司來說,漫畫的粉絲固然重要,但他們更加看重的是明星後面跟的粉絲,如果這個明星本身的粉絲群量大而死忠,能夠被順利號召進電影院的話,對於電影公司來說,他就會是票房的保證(當然那些死推上去的明星不算)。

劇情的還原度跟導演也是息息相關,畢竟電影最長就是2~3小時,故事量龐大的漫畫原作,要如何去壓縮又不失其原意,就很考驗導演的功力,像是曾導過多部漫畫改編的導演福田雄一,就會有很多粉絲是衝著他(惡搞的功力)進戲院看戲,所以真人化電影的各種工作人員,代表的符號都會影響到粉絲進戲院看戲的意願。

綜觀目前日本的漫畫業界,會改編成日劇的大多是少女、淑女、青年漫畫,因為這類型的漫畫比較符合現實生活,在製作上不用加一大堆特效,以日劇也比較能完整呈現故事內容,而奇幻、魔幻、科幻的作品因為特效很多,就會用電影的方式去呈現,當然這不是絕對,只是會依照作品屬性的不同去做分配。不過站在出版社的立場來說,當然是希望自家的作品能讓更多讀者接觸到,這也是身處現代的出版業,少數幾種能突破出版量逐年下降的一個方法,這也是活用自己擁有著漫畫、小說文本,可以用授權的方式與人異業結盟。對動畫製作公司、電影公司來說,已經有固定粉絲的作品,其票房會有一定程度的保證,他們製作的意願就會比較高,不過一個作品的好壞,還是要回歸到作品本身的深度,好的故事才能吸引讀者、觀眾,這點是永遠不會變的道理。

留言

張貼留言